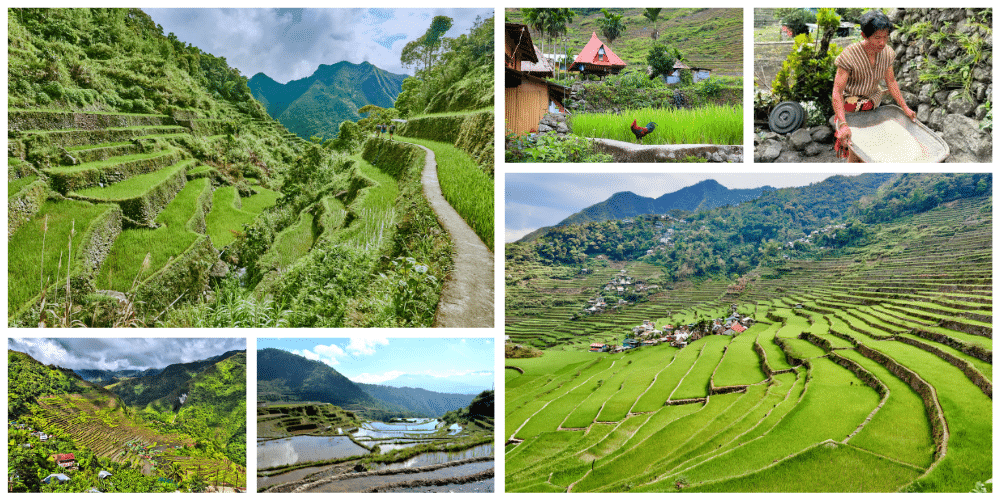

Il existe aux Philippines des paysages que même les photographes les plus aguerris ont du mal à cadrer. Des paysages construits main par main, génération après génération, au fil des montagnes et des saisons. Ce sont les rizières en terrasse de la cordillère de Luzon, et plus précisément celles de Batad, Banaue, Bangaan ou encore Mayoyao : des chefs-d’œuvre agricoles vivants, façonnés à la main par les peuples ifugao depuis plus de deux millénaires.

Inscrites sur la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO, ces rizières ne sont pas simplement belles. Elles sont fonctionnelles, habitées, sacrées, complexes. Elles témoignent d’une culture transmise oralement, d’un savoir-faire d’irrigation délicat, et d’une relation homme-nature que peu de sites dans le monde incarnent à ce niveau d’intensité.Mais que faut-il vraiment voir ? Quelles rizières valent le détour ? Quand y aller pour profiter des plus beaux panoramas ? Et comment organiser son trajet depuis Manille jusqu’aux hauteurs isolées de la province d’Ifugao ? Voici un guide complet, pensé pour les voyageurs exigeants, amateurs de beauté naturelle, de culture vivante et de panoramas à couper le souffle.

En résumé

- Les rizières de Batad et Banaue sont les plus emblématiques : panoramas spectaculaires, patrimoine UNESCO, immersion garantie.

- La meilleure période pour visiter se situe entre mars et juillet (verdure maximale et récoltes), ou décembre à janvier pour les reflets dorés.

- Plusieurs villages comme Bangaan, Mayoyao, Hapao ou Nagacadan offrent des alternatives plus calmes et accessibles, avec moins de randonneurs.

- L’accès depuis Manille se fait en bus de nuit jusqu’à Banaue, puis en jeepney ou à pied selon les villages.

- Les rizières ne sont pas des décors figés : elles sont vivantes, habitées, cultivées, et leur gestion est assurée par des communautés locales ifugao.

- Le site est classé au patrimoine mondial non seulement pour sa beauté, mais pour l’ingéniosité du système d’irrigation, son ancrage culturel, et sa valeur agricole millénaire.

- Prévoir au minimum 2 à 3 jours sur place pour explorer plusieurs vallées, avec possibilité de trek, de nuit chez l’habitant, et de rencontres inoubliables.

- Un lieu unique au monde, à aborder avec respect, curiosité… et bonnes jambes.

Les rizières les plus spectaculaires à visiter aux Philippines

1. Banaue : l’emblème du nord philippin

Difficile de parler des rizières philippines sans commencer par Banaue. Ce village de montagne, situé dans la province d’Ifugao, est souvent considéré comme le point de départ idéal pour explorer les célèbres rizières en terrasse du nord de l’île de Luzon. On les surnomme parfois la « 8e merveille du monde », et ce n’est pas sans raison : accrochées à flanc de montagne, elles dessinent un paysage culturel vivant, façonné depuis plus de 2000 ans.

Les rizières de Banaue sont à la fois les plus accessibles… et parfois les plus survolées. Beaucoup de voyageurs s’y arrêtent sans forcément s’y attarder, attirés par des noms comme Batad ou Bangaan. Pourtant, les terrasses de Banaue offrent une échelle gigantesque, une vue vertigineuse sur la vallée, et une immersion immédiate dans la culture ifugao.

Depuis le centre du village, on peut rejoindre plusieurs points de vue spectaculaires, comme celui de Viewpoint Banaue, à quelques minutes en jeepney, ou encore explorer à pied les petits chemins de pierre qui longent les rizières. Les habitants locaux y cultivent encore le riz selon des techniques traditionnelles transmises de génération en génération, et il est possible de discuter, de visiter une maison ifugao, ou même de dormir chez l’habitant.

Banaue, c’est l’endroit où l’on pose son sac à dos, où l’on commence à comprendre le système d’irrigation ancestral, et où l’on réalise que ces terrasses sont bien plus qu’un décor : ce sont des espaces agricoles vivants, construits pierre par pierre, utilisées et entretenues depuis des siècles.Accessible en bus de nuit depuis la capitale Manille, le village propose de nombreuses guesthouses locales, des guides ifugao et des départs vers les villages satellites. Que l’on vienne pour une journée ou pour une semaine, Banaue est une base essentielle pour s’immerger dans le cœur de la culture du riz aux Philippines.

2. Batad : la perle en amphithéâtre des rizières philippines

Si Banaue impressionne par son envergure, Batad bouleverse par sa forme. Nichée dans un cirque naturel, invisible depuis la route, cette rizière en terrasse forme un amphithéâtre de verdure parfait, ciselé à la main par les Ifugao. On ne découvre Batad qu’après plusieurs heures de route et de marche, mais ce moment d’apparition — quand les terrasses surgissent, alignées avec une précision mathématique contre la montagne — reste l’un des plus beaux chocs visuels qu’offre l’Asie du Sud-Est.

Chaque pierre, chaque muret, chaque canal d’irrigation suit une logique transmise de génération en génération, dans le respect d’un système agricole millénaire. L’eau descend par gravité depuis la forêt au sommet, ruisselle sur chaque niveau, et nourrit des parcelles suspendues parfois larges comme une table de cuisine.

Contrairement à Banaue, aucune route ne mène directement à Batad : il faut marcher environ 40 minutes depuis le saddle point, parfois plus selon la météo. Mais cette difficulté d’accès préserve le site, qui reste vivant et habité, loin du tourisme de masse.

Le village de Batad se compose de quelques maisons traditionnelles, de guesthouses en bois, et d’un réseau de petits sentiers qui permettent d’atteindre des points de vue spectaculaires, comme celui sur la Tappiya Waterfall, à deux heures de marche au fond de la vallée.

Dormir à Batad, c’est s’endormir dans le silence absolu, entendre les grenouilles chanter entre les murets de pierre, sentir la brume se lever le matin sur les terrasses gorgées d’eau. C’est aussi partager un repas simple, du riz fumant, avec une famille qui connaît chaque pierre du champ depuis plusieurs générations.Batad, c’est plus qu’une visite. C’est une immersion dans un monde suspendu, une leçon de patience et d’harmonie, offerte par l’un des plus beaux paysages culturels de l’humanité.

3. Bangaan : le tableau figé dans la vallée

À quelques kilomètres de Batad, mais bien plus accessible, le village de Bangaan offre une version plus intime, plus paisible, mais tout aussi saisissante des rizières en terrasse du nord de Luzon. Classé lui aussi au patrimoine mondial de l’UNESCO, Bangaan ressemble à une carte postale vivante : un petit hameau en forme de triangle, lové au creux d’une vallée, entièrement entouré de terrasses parfaitement tracées.

Depuis le point de vue en hauteur, la scène semble irréelle : le village au centre, ses toits en tôle rougie par le soleil, les rizières en couches fines tout autour, les montagnes recouvertes de forêt en toile de fond. Le paysage est fermé, contenu, lisible — comme un modèle réduit de ce qu’on trouve à plus grande échelle à Banaue ou Batad.

Ce qui distingue Bangaan, c’est sa facilité d’accès : une piste permet d’y descendre à pied en moins de 30 minutes depuis la route principale, sans effort technique. C’est donc une étape idéale pour les voyageurs en famille, ou ceux qui souhaitent voir des rizières classées sans faire de trek exigeant.

Le contact avec la communauté locale y est immédiat : quelques guesthouses familiales, des enfants qui jouent dans les escaliers, des anciens qui travaillent encore la terre, pieds nus dans la boue. On peut facilement y passer une nuit, ou simplement s’y arrêter une demi-journée, en complément de Batad.Le meilleur moment ? Le matin entre 7h et 9h, quand le soleil rase la vallée et que la lumière fait vibrer le vert des terrasses. C’est un lieu discret, équilibré, à taille humaine, qui rappelle que les rizières ne sont pas uniquement des prouesses d’ingénierie agricole, mais aussi des espaces de vie, d’enfance, de mémoire.

Mayoyao, Hungduan, Nagacadan, Hapao : les rizières cachées du patrimoine mondial

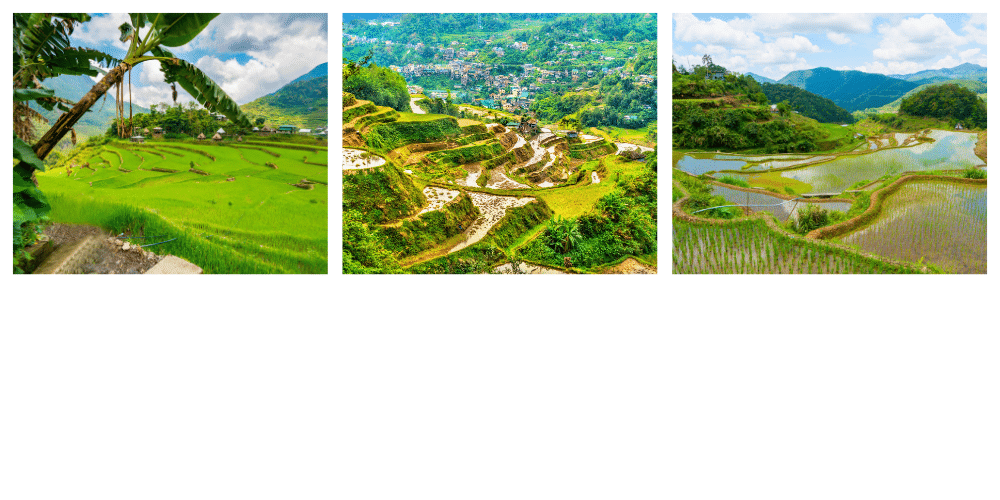

Si Batad et Banaue attirent la majorité des visiteurs, les rizières de Mayoyao, Hungduan et Nagacadan offrent une autre lecture du paysage culturel des Ifugao. Moins fréquentées, parfois plus difficiles d’accès, elles sont aussi plus authentiques, plus rustiques, et souvent plus étendues que ce qu’on imagine.

4. Mayoyao : la grandeur oubliée

Située à l’est de Banaue, la municipalité de Mayoyao abrite l’un des plus vastes ensembles de rizières en terrasse de toute la région. Ici, les courbes sont plus douces, les terrasses plus longues, et la lumière en fin de journée révèle des nuances dorées spectaculaires. Le village est reculé, accessible après plusieurs heures de route en montagne, mais le spectacle vaut l’isolement.

À Mayoyao, on découvre une variété de techniques agricoles légèrement différentes, des constructions traditionnelles en pierre, et une population encore très ancrée dans les rituels liés au cycle du riz. Idéal pour les voyageurs qui cherchent à sortir du circuit principal, avec l’impression d’arriver “après les guides”.

5. Hungduan : le tissage du paysage

À l’ouest de Banaue, le secteur de Hungduan déploie des terrasses plus ondulantes, comme tissées dans le relief, avec des courbes douces qui épousent les formes naturelles des collines. L’eau y circule à travers un système d’irrigation ancestral encore visible, et certaines parties sont accessibles en trek léger depuis Banaue.

Hungduan est souvent citée pour ses villages aux maisons traditionnelles, ses fêtes locales saisonnières, et la diversité de ses micro-paysages. Un endroit idéal pour les photographes et les amateurs d’ethnographie, désireux de comprendre le rythme agricole des communautés ifugao.

6. Nagacadan : le savoir-faire à fleur de pente

Plus proche de Kiangan, Nagacadan se distingue par un paysage en spirale, où les rizières s’enroulent en lignes irrégulières et élégantes autour d’un axe central. Le lieu est moins dramatique que Batad, mais sa complexité technique est remarquable : les murs de pierre sont hauts, épais, finement ajustés, et certains datent de plusieurs siècles.

C’est une rizière de technicien, de maître d’œuvre agricole, où chaque mètre carré a été pensé pour retenir l’eau, éviter l’érosion, et optimiser la culture. Le site est plus confidentiel, rarement mentionné dans les itinéraires classiques — ce qui en fait un joyau discret à explorer, notamment pour ceux qui logent à Kiangan ou qui souhaitent sortir des sentiers trop tracés.

7. Hapao : la promenade douce dans les rizières

À mi-chemin entre Banaue et Hungduan, Hapao incarne une autre facette des rizières philippines : moins abruptes, plus larges, plus ouvertes, elles s’étalent avec grâce au fond d’une vallée, longée par une rivière tiède et sinueuse. Ici, le relief est plus doux, les pentes plus basses, les murets moins vertigineux. C’est une rizière qui se marche plus qu’elle ne se conquiert.

Le sentier qui traverse les terrasses depuis la route principale est une balade facile de 1h à 1h30, idéale pour les voyageurs avec enfants, personnes âgées ou simples curieux non randonneurs. Il permet de s’approcher au plus près du travail agricole, d’observer les gestes des habitants locaux, souvent pieds nus dans la boue, en train de repiquer le riz ou d’entretenir les canaux.

En chemin, on croise quelques maisons traditionnelles ifugao, une source chaude naturelle (où il est possible de se tremper les pieds), et plusieurs points de vue photogéniques, notamment au niveau du vieux pont suspendu.

Ce qui fait le charme de Hapao, ce n’est pas la grandeur, ni le choc visuel immédiat. C’est la fluidité du paysage, la présence constante de l’eau, le bruit discret de l’irrigation qui ruisselle entre les pierres. C’est une rizière qui s’écoute autant qu’elle se regarde.Hapao est une étape parfaite pour compléter un séjour à Banaue, ou pour introduire les rizières de manière plus douce et accessible, avant de s’attaquer à Batad ou Mayoyao.

Meilleure période pour visiter les rizières aux Philippines

On n’observe pas une rizière comme un monument figé. Aux Philippines, le riz dicte le rythme du paysage, et donc celui du voyageur. Selon la saison, les terrasses changent de visage : tantôt inondées comme des miroirs, tantôt d’un vert intense, ou dorées à la veille de la récolte. Choisir sa période, c’est choisir l’ambiance que l’on cherche à vivre.

De la plantation à la récolte : un cycle en trois temps

La culture du riz dans les rizières de Banaue, Batad et des autres sites d’altitude suit un calendrier traditionnel encore largement respecté, bien que variable selon les villages. Voici les grandes étapes :

- Janvier à mars : préparation et plantation

→ Les terrasses sont inondées, l’eau reflète le ciel et les montagnes. Paysage miroir, très photogénique. - Avril à juin : croissance du riz

→ Le vert devient fluorescent, les terrasses sont uniformément denses, parfaites pour les amateurs de contrastes naturels. - Juin à août : récolte

→ Le riz jaunit, les paysans moissonnent à la main. Le spectacle est vivant, sonore, et culturellement fort. - Septembre à novembre : repos ou seconde culture (variable selon altitude)

→ Moins conseillé : certaines rizières sont asséchées, d’autres en jachère. - Décembre : reprise de l’irrigation

→ Retour des premières eaux, ambiance très calme et humide, intéressante pour les marcheurs solitaires.

À retenir

- Il n’y a pas UNE saison idéale : tout dépend de ce que vous voulez voir.

- Les périodes les plus photogéniques : mars (reflets) et mai (vert fluo).

- Les périodes les plus vivantes : juillet (récolte), janvier (travail dans l’eau).

- Évitez septembre-octobre si vous cherchez de la densité visuelle : c’est souvent la saison morte ou la transition.

- Privilégiez les départs tôt le matin : lumière rasante, brume suspendue, peu de monde.

Comment se rendre aux rizières depuis Manille ?

Les rizières de Banaue, Batad, Bangaan et des autres villages ifugao se trouvent dans une région montagneuse du nord de l’île de Luzon, à 350 à 400 km de Manille. Ce n’est pas un saut de puce, mais c’est parfaitement faisable — à condition d’anticiper un peu.

Depuis Manille : bus de nuit vers Banaue

Le moyen le plus simple et le plus économique reste le bus de nuit. Départs en fin d’après-midi ou en soirée depuis plusieurs terminaux (notamment Ohayami ou Coda Lines). Compter :

- Durée : 8 à 10 heures selon les conditions

- Prix : 600 à 1000 PHP (10 à 18 €)

- Arrivée : tôt le matin à Banaue, au centre du village ou au poste de contrôle touristique

Astuce : réservez votre billet en ligne à l’avance, surtout en haute saison (mars-juillet).

Depuis Banaue : jeepney, tricycle, marche

Une fois à Banaue, tout dépend du village que vous visez :

- Batad : transport local jusqu’au “saddle point” (30-45 min), puis 40 min de marche

- Bangaan : accessible en 20 min de marche ou en tricycle

- Hapao, Hungduan, Mayoyao : nécessitent soit un transport privé, soit un guide local avec véhicule

Il est conseillé de passer par le Tourist Information Center de Banaue pour organiser les trajets locaux. Les guides ifugao officiels sont nombreux et souvent excellents.

Où dormir dans la région des rizières ?

L’hébergement se fait dans des guesthouses locales, souvent tenues par des familles ifugao. Ambiance rustique mais authentique, avec vue sur les terrasses, repas maison, et conseils précieux.

Quelques recommandations (par zone) :

- Banaue : Banaue Homestay, Native Village Inn, Banaue View Inn

- Batad : Ramon’s Homestay (architecture ifugao), Hillside Inn

- Bangaan : Bangaan Family Inn

- Hapao / Hungduan : Traditional House Homestays, guides locaux avec hébergement

- Mayoyao : plus rares, à organiser avec un guide

Un patrimoine mondial vivant et fragile

Classées à l’UNESCO depuis 1995 sous l’intitulé « Rizières en terrasses des cordillères des Philippines », les rizières de la région d’Ifugao ne sont pas seulement des paysages spectaculaires. Ce sont des systèmes agricoles anciens, toujours actifs, portés par une communauté qui continue d’y vivre, d’y travailler, et de les transmettre.

2000 ans d’ingéniosité agricole

Creusées à la main, sans outils mécaniques, ces rizières en terrasse utilisent les pentes abruptes des montagnes pour créer un système de culture en étages, irrigué par gravité. L’eau est canalisée depuis les sommets forestiers à travers un réseau de canaux et de rigoles qui serpentent entre les murets de pierre.

On estime que certaines terrasses de Batad, Mayoyao ou Hungduan sont en activité depuis plus de 2000 ans, transmises de génération en génération selon un savoir-faire oral, collectif et minutieux. Chaque pierre, chaque canal, chaque ligne de culture traduit une connaissance fine du relief, de l’eau, de la saison.

Des paysages habités, pas figés

Ce qui fait la valeur unique des rizières d’Ifugao, c’est qu’elles sont vivantes. À la différence de nombreux sites UNESCO classés pour leur conservation muséale, ici tout continue : on plante, on récolte, on répare les murs, on enseigne aux enfants comment détourner l’eau.

Les maisons traditionnelles ifugao, avec leur toit en chapeau pointu, abritent encore des familles. Les fêtes agricoles rythment les saisons, mêlant chants, danses et offrandes. Les anciens transmettent les techniques de taille de pierre, de construction des canaux, de lecture du climat. Le paysage n’est pas une photo. C’est un organisme actif.

Une gestion communautaire menacée

Aujourd’hui, ce modèle d’auto-gestion ancestrale est sous pression. L’exode rural fragilise l’entretien : les jeunes partent en ville, et les bras manquent pour maintenir les murs. Le tourisme mal régulé déséquilibre certains villages : si quelques-uns ont mis en place des règles claires (guides locaux obligatoires, redistribution des droits d’entrée), d’autres subissent une fréquentation désordonnée.

Les effets du changement climatique s’ajoutent : pluies plus violentes, glissements de terrain, sécheresses prolongées. Certains pans de rizières s’effondrent, d’autres sont remplacés par des cultures commerciales. Ce n’est plus seulement un paysage qui disparaît : c’est un système de gestion de l’eau, de la terre et du collectif, unique au monde.

Pourquoi aller les voir, c’est déjà agir

Aller voir ces rizières, ce n’est pas seulement cocher une case dans un itinéraire. C’est comprendre ce que signifie vivre en équilibre avec la montagne, l’eau, le climat et le groupe. C’est aussi soutenir, à son échelle, la continuité d’un savoir-faire qui risque de se perdre.

Dormir chez l’habitant, marcher avec un guide local, prendre le temps… Ces gestes simples aident à maintenir une forme d’attention et d’économie locale qui fait la différence. Ce ne sont pas les rizières qui ont besoin de nous. C’est la transmission qui a besoin d’être valorisée.

En les visitant avec respect, on ne regarde pas seulement un paysage ancien. On prend part, discrètement, à un système agricole vivant, collectif, et d’une beauté difficile à dire.